Mardi 30 septembre 2025, les funérailles de Claudia Cardinale se sont tenues en l’église Saint-Roch à Paris.

L’Institut culturel italien de Paris, lié par une profonde amitié à l’actrice italo-française, était représenté par son Directeur, Antonio Calbi, venu lui rendre hommage au nom de l’Institut à une icône du cinéma mondial et à une amie chère, invitée mémorable de nos initiatives culturelles.

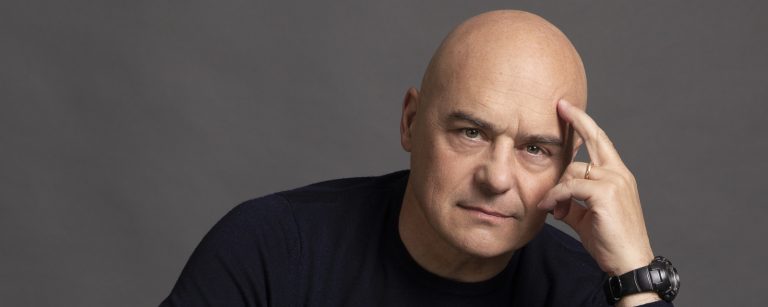

Nous souhaitons partager avec le public l’émouvant hommage prononcé à l’église par René de Ceccatty, écrivain, ami de Claudia et de l’Institut, qui a su restituer avec des mots d’une rare intensité le charme humain et artistique d’un mythe qui continuera à vivre dans le cœur et les rêves de générations entières.

Claudia

A Saint-Roch, mardi 30 septembre 2025, 14h30

Parler devant vous et dans ces circonstances de Claudia Cardinale comme d’une personne réelle quand elle a appartenu pendant des années et appartiendra, pour les années à venir, à nos rêves et à ceux des générations futures, est à la fois d’une difficulté qui confine à l’impossible et d’une tristesse déchirante parce que nous perdons une amie. Mais justement nous ne la perdons pas.

La mort et, avant cela, les dernières années discrètes et privées rappellent qu’elle était aussi une personne humaine, avec les vulnérabilités de toute personne humaine et le temps limité d’une présence sur terre, ce que nous n’acceptons jamais pour un proche et que nous acceptons tout aussi peu d’une divinité. Claudia pourtant non seulement rappelait son humanité, mais revendiquait sa simplicité de « fille ordinaire », la « fille du coin de la rue » ou « de la porte à côté », comme disent les Américains.

À Nemours, où ses enfants enfin réunis, Patrick Cristaldi et Claudia Squitieri, l’entouraient et la protégeaient, elle avait la sérénité familiale à laquelle elle avait aspiré, mais conservait aussi son identité d’actrice, en participant à des courts-métrages et en soutenant, dans sa fondation, la création de jeunes artistes. Avoir près d’elle son premier fils était assurément une consolation, car elle avait dû, dans les premières années en cacher la naissance, jusqu’à ce que Franco Cristaldi, son premier compagnon, le reconnaisse, sans être son père génétique. Reconstituer la fraternité de ses deux enfants dans l’amour était le dernier cadeau de la vie.

Dans ses entretiens publics et dans ses conversations intimes, elle disait toujours qu’elle n’avait pas désiré une place de star, même si elle était heureuse de voir, sur l’écran, son visage agrandi, immense, comme une autre « elle-même », et même si elle était reconnaissante à tous les grands cinéastes, tous les grands scénaristes, tous les grands écrivains qui avaient inspiré les personnages qu’elle a incarnés, de lui avoir permis d’avoir d’autres vies que la sienne.

C’est sans doute parce qu’elle n’avait jamais désiré faire une carrière de vedette de cinéma, qu’elle a fait cette gigantesque carrière avec tant de naturel, tant de spontanéité, tant de disponibilité. Elle avait fini par devenir pour les spectateurs, Angelica du Guépard, Carla des Indifférents, Jill d’Il était une fois dans l’Ouest, Ida de la Storia. Et Aida de la Fille à la Valise, et Mara de La Ragazza di Bube, et la Princesse Dala de la Panthère rose, et Sandra de Vague stelle dell’Orsa.

Mais si dissociée qu’elle se soit pensée des personnages qu’elle devenait pour les cinéastes et pour nous, elle se fondait en eux et avait dû accepter aussi cette fusion, qu’au fond on ne trouve que chez très peu d’étoiles du cinéma. Chez Marilyn peut-être, chez Ava, chez Garbo. Avec Garbo, justement, elle avait partagé un rôle, Garbo au cinéma, Claudia au théâtre, celui de l’héroïne amnésique de Comme tu me veux de Pirandello.

Elle avait abordé la scène tardivement, avec un trac de petite fille et un éclat qu’elle avait conservé de son expérience cinématographique. Et c’est le théâtre qui m’a permis de devenir son ami, lorsque Maurizio Scaparro m’a demandé d’adapter pour Claudia en français un grand classique de la littérature vénitienne, intitulé précisément La Venexiana. Elle redevenait une débutante à soixante ans, après avoir été et en étant encore un mythe de l’écran. Retrouvant un trac, ou peut-être plutôt découvrant sur les planches un trac qu’elle n’avait pas eu devant la caméra, elle avait cependant retenu, du cinéma, l’intensité de son regard, la sûreté et la maîtrise des gestes, et ce rapport si particulier qu’elle avait institué avec les spectateurs, cette fois-ci, vivante, en chair et en os, à quelques mètres d’eux. Cette dissociation et cette réconciliation, entre la personne et son image, l’être vivant et son personnage, qui d’autre mieux que Pirandello pouvait l’imaginer pour elle ?

Fellini en lui demandant de jouer son propre rôle dans Huit et demi, par une apparition brève et enchanteresse, dans la double identité d’une jeune employée lumineuse de la ville thermale où Guido, incarné par Marcello Mastroianni, vient se reposer d’une angoisse qu’il ne parvient pas à contenir, et de Claudia Cardinale elle-même, avait exigé d’elle cette prouesse de pratiquer devant nous cette dissociation magique qui consistait à être elle-même et une sorte d’hallucination bénéfique. Fellini lui avait dit qu’elle était une magicienne d’Afrique.

Et tous ceux qui l’ont approchée ont pu le vérifier. Non seulement, elle était dotée de l’aura de toutes les grandes actrices, mais elle avait dans ses relations personnelles une magie intuitive qui nous interdisait d’être faux avec elle, puisque, et c’était son « paradoxe de la comédienne » à elle, un paradoxe à l’envers de ce que l’on attend des comédiens et des acteurs : elle s’interdisait à elle-même d’être fausse.

Dès ses débuts, elle a montré qu’elle n’était pas dupe de la lumière que l’industrie du cinéma — l’industrie du cinéma, non pas le cinéma lui-même —et les médias posaient sur elle. Elle s’en est défendue spectaculairement en opérant une rupture dans sa carrière, en s’affranchissant du carcan où l’on a cru pouvoir l’enfermer. Elle n’a jamais renié cette première partie, certes éclatante, de son existence professionnelle, car elle lui avait donné la gloire et des rôles éblouissants, mais il lui avait manqué quelque chose d’essentiel qu’elle a trouvé dans un amour, dans une seconde maternité, et dans une vie privée qui correspondait mieux à ce qu’elle opposait, personnellement, au « mektoub » comme elle disait, qui l’avait arrachée à sa Tunisie natale, pour devenir une star internationale.

« Mektoub » était le mot qu’elle avait choisi pour se décharger de toute vanité et pour attribuer sa renommée au destin qui avait voulu qu’elle soit devenue pour nous tous ce qu’elle a été.

Elle n’acceptait sa renommée qu’à condition de l’utiliser pour soutenir le combat des femmes, comme ambassadrice de l’Unesco, et pour exprimer sa sympathie fraternelle pour les homosexuels, notamment pour les malades du sida ainsi qu’elle l’avait prouvé par son amitié pour Rock Hudson. Il est un film auquel elle tenait beaucoup, Le fil, de Mehdi Ben Attia, qui défendait la liberté d’orientation sexuelle en Tunisie. Et, pour une fois, elle avait été fière d’être Claudia Cardinale. Car sa présence dans le casting avait empêché les autorités tunisiennes d’interdire le tournage.

Je savais et bien d’autres personnes que moi le savaient et en ont eu la confirmation en lui parlant qu’elle avait avec la littérature un lien tout particulier, alors qu’elle ne ne se targuait pas d’être intellectuelle. Mais, ayant incarné tant de personnages de la littérature, elle était aussi curieuse des écrivains que les écrivains l’étaient d’elle.

Le premier, Moravia, s’était entretenu avec elle dans un célèbre dialogue que bien des années après qu’il l’avait écrit, j’ai traduit et j’ai joué avec Claudia, à la cinémathèque française. Comme dans Comme tu me veux, où Pasquale Squitieri, le père de sa fille, avait, dans sa mise en scène théâtrale, projeté des scènes de La viaccia, derrière Claudia sur scène, Claudia jouait ce qu’elle avait dit quarante ans plus tôt, et je jouais le rôle de Moravia. Comment avons-nous eu ce courage de jouer l’impossible qui devenait réel ? Claudia était toujours prête à tenter l’exploit qu’on lui proposait, et elle le réussissait.

Elle le réussissait parce qu’elle était, comme l’avait dit Moravia de Pasolini, quelqu’un de différent, bien sûr, —par sa beauté, son talent, son destin—, mais aussi quelqu’un de semblable à nous, et donc comme nous tous mortel.

Elle avait finalement choisi la France dont elle avait la nationalité et la langue, après avoir longtemps vécu en Italie et parlé italien. Mais la Tunisie demeurait son pays natal. Et sans aucun doute, outre ma passion pour la littérature italienne, le fait que je sois d’origine tunisienne a beaucoup compté dans notre rencontre et la solidité de notre amitié, entretenue aussi grâce à la bienveillance de sa fille Claudia.

Je sais que chacun d’entre vous, à commencer par sa famille, ses deux enfants, Patrick et Claudia, ses petits-enfants, ses frères et sa sœur, ses neveux, a sa propre Claudia, et que d’innombrables inconnus dans le monde sont en ce moment proches par le cœur de nous et surtout d’elle. Aucun éloge, aucun portrait ne peut être à la mesure de ce qu’elle demeure encore, de sa beauté, de sa générosité artistique et humaine, de sa gentillesse, de sa grâce et de son sourire, pour l’éternité.

René de Ceccatty